Le conservatoire de figuiers de Miremer

par Laurent BOUDINOT, directeur du Conservatoire

LOCALISATION

LOCALISATION

Le verger de Miremer est accessible à pied via une piste en terre.

Télécharger ici l’itinéraire de randonnée au verger de Miremer à La Garde-Freinet (Var).

La colline arrondie de Miremer culmine à 402 mètres d’altitude, à mi-chemin entre la Garde-Freinet et Grimaud. Au sommet, sur un vaste plateau, se dresse la chapelle de Notre-Dame de Miremer, dominant le golfe de Saint-Tropez.

Cette position stratégique et la proximité de bons terroirs au pied de la colline en fit un lieu propice à l’établissement d’un habitat au Moyen Age.

On trouve en effet les vestiges d’un village fortifié (castrum), implanté sur le versant sud de la colline, daté du XIIe siècle. Au sommet, d’autres murs délimitent le plateau, où devait se situer le château.

La chapelle Notre-Dame de Miremer, mentionnée pour la première fois au XIIe siècle, accueille chaque année un pèlerinage pour la Nativité de la Vierge (le 8 septembre).

L’abandon de l’habitat médiéval, les aménagements ultérieurs liés à la vie de la chapelle avec la présence d’ermites à partir du XVIIIe siècle, puis du pèlerinage annuel, ont fortement perturbé le paysage. C’est pourquoi, il nous est difficile de dater et connaître l’organisation originelle des jardins en terrasse qui y furent bâtis.

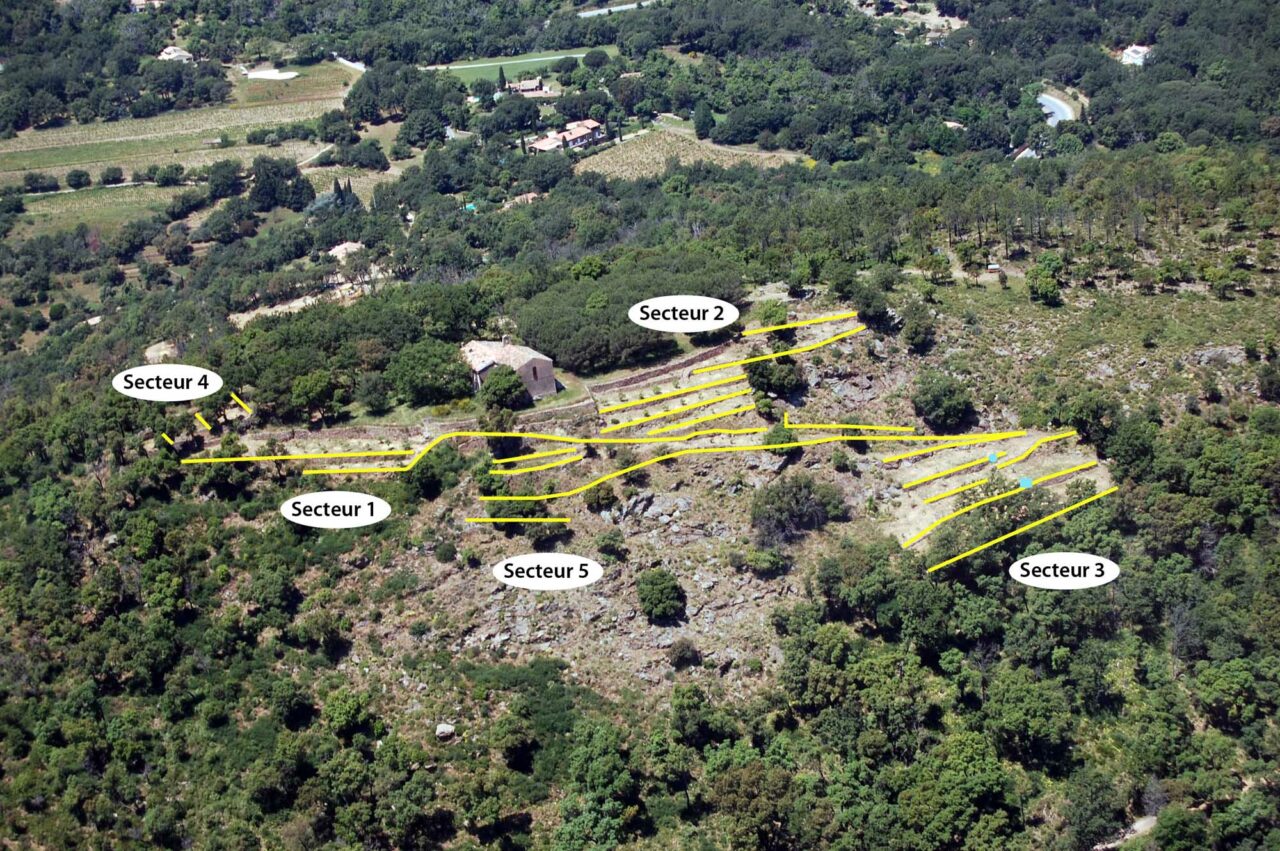

Les incendies de l’été 2003 ont dévasté une grande partie de la forêt des Maures, plus de 15 000 ha (Forêt méditerranéenne t. XXV, n° 4, décembre 2004). A Miremer, ils ont fait surgir de l’épais maquis qui les dissimulait un ensemble d’anciennes terrasses de culture soutenues par des murs en pierre sèche. Plusieurs de ces terrasses ont d’ailleurs été installées en partie sur les ruines de l’ancien village fortifié.

Dès 2004, le Conservatoire du Patrimoine du Freinet, en partenariat avec la commune de La Garde-Freinet, propriétaire des lieux, a lancé des travaux de restauration des ouvrages traditionnels, sous forme de chantiers de volontaires (IME de La Croix-Valmer et de Collobrières ; bénévoles français et internationaux).

Les travaux ont d’abord concerné la consolidation de quelques murets effondrés sur le plateau. Puis, rapidement, le projet de restauration de l’ensemble des jardins en terrasse, jusqu’alors enfouis sous le maquis, a pris forme.

Ainsi, cinq secteurs de terrasses ont été définis, au sud et à l’est (voir photo à gauche).

L’objectif était de préserver ces éléments du paysage des Maures, témoins des liens entre l’homme et le milieu naturel. Et pour donner une véritable dimension aux terrasses restaurées, elles devaient retrouver leur fonction, c’est-à-dire être plantées d’espèces locales.

Dans cette perspective, nous avons sollicité le Conservatoire National Botanique de Porquerolles afin qu’il nous conseille sur les cultures les mieux adaptées au site de Miremer.

Suivant ses recommandations, une partie de la collection variétale de figuiers conservée sur l’ile de Porquerolles (qui en compte plus de 300) a été installée sur les terrasses nouvellement restaurées, entre 2005 et 2008.

A cette date, 138 figuiers ont été plantés correspondant à 46 variétés différentes, placées par groupe de 3 exemplaires suivant un ordre alphabétique qui a été cartographié (de la variété Abicou à Téna).

Evolution de la collection

La plantation a évolué au fils des années. Souffrant de la sécheresse et du réchauffement climatique, de nombreux arbres ont péri à partir de 2017 et les années suivantes. Pour répondre à ce nouveau défi, plusieurs actions ont été mises en œuvre :

– En 2021, alors que le verger n’était jusqu’alors pas irrigué, un système de récupération des eaux de pluie, via la toiture de 250 m2 de la chapelle, a été installé. L’eau a pu être stockée dans une citerne souple de 250 m3 ; et un système d’arrosage automatique a été déployé sur l’ensemble du verger. Cette installation a permis de garantir, depuis cette date, la survie des figuiers.

– Lors du remplacement des arbres ayant succombé, le choix s’est orienté vers des variété originaires de pays plus chauds et plus secs (Moyen-Orient, Maghreb), tout en conservant un exemplaire au moins de la collection initiale. En 2025, le verger compte 140 figuiers réunissant 73 variétés différentes.

Un lieu dédié à la pierre sèche

Le site de Miremer est également devenu au fil du temps un lieu de formation à la technique de construction en pierre sèche, savoir-faire reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le 28 novembre 2018. Des chantiers de volontaires et des formations sont régulièrement organisés pour transmettre cet art de construction.

par Abdel El Ouardi, avril 2009

Introduction

Le figuier est l’un des plus vieux arbres domestiqués par l’homme. On trouve sa trace il y a plus de 11 000 ans. (« Neuf fruits de figues carbonisés et des centaines de drupéoles conservés à Gilgal I, un village du Néolithique ancien, situé dans la vallée du Bas-Jourdain, qui date d’il y a 11 400 à 11 200 ans. Nous suggérons que ces fruits comestibles ont été cueillis sur des arbres parthénocarpiques poussant à partir de branches plantées intentionnellement. Les figuiers pourraient donc avoir été la première plante domestiquée de la révolution néolithique, qui a précédé la domestication des céréales d’un millier d’années. » Mordechai E. Kislev et al., Early Domesticated Fig in the Jordan Valley. Science 312,1372-1374 (2006).)

Le ficus carica appartient à la famille des moracées. Son nom est d’ailleurs lié à deux caractéristiques : ficus tient son origine du latex qui est censé guérir les verrues (ficus = verrue) ; et carica qui vient d’une région romaine située actuellement en Turquie, pays qui reste le premier producteur de figues.

La figue est un fruit qui n’en est pas un et dont l’absence de fleurs visibles a longtemps intrigué les anciens. Les véritables fruits sont les petites graines (akènes) issues de la transformation des fleurs femelles à l’intérieur de la figue. La figue est donc un réceptacle à fleurs qui se transforment en fruits. Ce réceptacle contient des fleurs mâles et femelles qui sont séparées. Les fleurs femelles se trouvent au centre et les fleurs males sont concentrées au niveau de l’orifice qui s’appelle l’ostiole ou l’œil.

Le figuier se multiplie naturellement par les graines souvent disséminées par les oiseaux qui les transportent dans leurs plumes ou leurs becs. Ainsi, on trouve des figuiers dans des lieux insolites : en haut d’un mur par exemple. Mais, ce système de multiplication est rarement utilisé par l’homme, car il ne donne jamais la même variété de figues que l’arbre mère. Il donne autant de figuiers domestiques que de caprifiguiers souvent non-comestibles.

La question du choix de la variété de figuier se pose selon qu’on le plante dans son jardin ou qu’on le cultive. La réponse dépend du lieu où l’on se trouve, du goût de chacun et des caractéristiques des variétés connues. C’est pour cette raison que des passionnés de la figue créent des conservatoires qui permettent de faire connaitre quelques variétés et leurs comportements, pour faciliter le choix en toute connaissance de cause.

Types de figuiers

Il existe deux types de figuiers dans la nature :

– Le « figuier mâle » ou « caprifiguier ».

– Le figuier « femelle » ou « domestique ».

Le caprifiguier produit généralement des figues non comestibles mais qui assurent l’abri et la nourriture à l’insecte polinisateur spécifique du figuier : le blastophage. Celui-ci se reproduit exclusivement dans les figues du caprifiguier.

Les figuiers « domestiques » se divisent en trois groupes :

A. Les figuiers communs qui sont auto-fertiles ou parthénocarpiques. En théorie, ils n’ont pas besoin de pollinisation. Le blastophage ne pouvant pas résister au froid, il ne peut pas survivre au-dessus de la Loire en France, donc ces figuiers auto-fertiles sont les plus vendus en Europe.

B. Les figuiers du type Smyrne donnent une seule récolte (à l’automne) et ont besoin de pollinisation.

C. Les figuiers du type San Pedro se situent entre les deux groupes précédents. Les figues « fleurs » (1re récolte) n’ont pas besoin de pollinisation et les figues « d’automne » en ont besoin.

Récolte des figues

Il existe deux types de récoltes majeurs, voire trois :

– Certains figuiers sont unifères : ils donnent une seule récolte dans l’année, début août pour les variétés les plus précoces comme la Pastillière.

– D’autres figuiers sont bifères : ils donnent deux récoltes dans l’année : les figues fleurs, à partir de juin et les figues d’automne, à partir d’août-septembre. Tout dépend de la variété. Certaines sont précoces, d’autres tardives voire très tardives.

– Certains figuiers, surtout dans les régions chaudes, sont trifères. Ils donnent 3 récoltes : figues fleurs, figues d’automne et figues remontantes après une pause (appelée « cimaruoli » au sud d’Italie). La variété trifère la plus connue est : Di Tre Volte.

Dimension des figuiers

Il existe également trois familles de figuiers, en ce qui concerne leur vigueur, c’est-à-dire la hauteur et la largeur de l’arbre. De plus, la croissance peut être lente ou rapide selon la variété.

– Vigueur faible (hauteur de 3 à 6 m et diamètre de 4 à 6 m) : pour des variétés Dalmatie, Ice Crystal ou Longue d’Août.

– Vigueur moyenne (hauteur de 4 à 6 m et diamètre de 3 à 4 m) : pour les variétés Pastillière, Dauphine ou Sultane.

– Vigueur forte à très forte (hauteur de 4 à 10 m et diamètre de 5 à 7 m) : pour les variétés Dulcina Breva, Violette de Solliès, Noir de Caromb, Bellone, Blanche, Tena.

Couleur de la figue

Il existe 3 familles de couleurs de figues :

– Les claires : dorées, jaunes, blanches ou vertes. Le marché asiatique et africain les préfère. Exemple : Blanche d’Argenteuil, Marseillaise, Figue de Marseille, Tena, Conadria, Sucre Vert, Sucrette, Panaché, Col de Dame Blanc.

– Les sombres : noires, rouges ou violettes. Le marché européen les préfère. Exemple : Violette de Solliès, Noir de Burse (la plus vendue dans le monde en figue fraiche), Sultane, Violette Dauphine, Ronde de Bordeaux ou Noir de Barbentane.

– Les grises : entre les 2, vert-gris, violet-gris ou grise tout simplement. Exemple : Grise de Saint Jean, Grise du Brégoux, Col de Dame Grise ou Gaouzi.

Aptitude au séchage

Toutes les figues d’automne peuvent être séchées. Les pays nord africains sèchent quelquefois même les figues fleurs au soleil, en les ouvrant pour faire évacuer l’humidité. Cependant, certaines variétés sont plus aptes au séchage que d’autres. Dans une conférence entre spécialistes du monde, 4 variétés ont été classées parmi les meilleures au séchage :

1. Sary Lopp de Turquie : la plus commercialisée au monde.

2. Kadota ou Dottato d’Italie.

3. Col de Dame Blanc franco-espagnole.

4. Nabout, une variété marocaine.

D’autres variétés sont également très bonnes au séchage :

– Grise de Saint Jean qui sèche sur l’arbre.

– La Marseillaise qui s’appelle également figue des confiseurs.

– Calabacita ou figuette d’Espagne qu’on achète souvent blanchie dans la farine.

Mais aussi la figue de Marseille, Goutte d’Or, Gouta Del Mel, Portugal 80, Tena, Conadria, Adriatic, Alma, Desert King, Badalhouce, Black Madeira, White Madeira, Black Mission, Excel, Deanna, Kalamata, Ajendjar, Taamriouth.

Résistance au froid

Certaines variétés sont plus résistantes au froid et à l’humidité que d’autres.

Voici une liste de celles qui sont censées être les plus résistantes au froid : Bayernfeige Violetta (créée en Suisse pour cet effet), Brown Turkey, Ronde de Bordeaux, Alma, Bacorera, Brunswick, Castex, Blanche, Adriana, LSU Gold, LSU Purple, Negronne, Noir de Caromb, Osborn Prolific, Pastilière, Saint Pierre, Sultane, Vallecalda, Valleiry, Violette Dauphine, Violette de Solliès, Violette de Normandie.

Multiplication du figuier

– Le bouturage : Le figuier peut se multiplier facilement avec des boutures, à l’exception de certaines variétés qui sont difficiles à faire s’enraciner. Souvent, la variété qui a tendance au drageonnement (qui donne des pousses autour de l’arbre) s’enracine plus facilement. Certaines variétés sont en voie de disparition parce qu’elles s’enracinent avec difficulté. Elles sont souvent excellentes. Le bouturage peut se faire toute l’année mais les deux meilleures périodes sont : de novembre à mars et de mai à fin août.

Il faut choisir l’arbre mère en fonction de la variété mais également en fonction de la productivité, du goût, de la vigueur.

Prendre une bouture de 15 à 20 cm de longueur avec 4 bourgeons minimum. Enterrer 2 ou 3 bourgeons dans un mélange de terreau et de sable (dans l’idéal : terreau + fibre de coco + perlite).

Un arrosage excessif peut endommager la bouture. On peut bouturer directement en terre. Dans ce cas, la bouture doit être en forme de T ou plus longue et allongée dans le trou pour donner plus de chance à l’enracinement.

– Le marcottage : enterrer une branche avant la montée en sève (de l’automne au printemps.). Le marcottage peut être aérien à l’aide d’une bouteille de plastique qu’on découpe et que l’on remplit en terreau spécial bouturage qui garde l’humidité et on scotche les découpes.

– La greffe : le figuier peut se greffer mais le latex peut rejeter le greffon. La soudure reste fragile. Ce mode de multiplication n’est pas recommandé.

Plantation du figuier

Le trou doit être de 50 sur 50 cm au minimum dans un sol drainant, voire plus grand dans un sol lourd. Mettre le plan en racines nues ou en motte dans un seau d’eau, au moins ¼ d’heure. Puis démêler les racines, voire les rafraichir avec un sécateur. Mélanger 1/3 de sable, 1/3 de terre et 1/3 de terreau. Mettre un peu du mélange dans le trou. Poser le plant contre un tuteur et remplir le trou. Former une cuvette autour. Arroser copieusement même par temps de pluie.

Entretien

A. Arrosage et nettoyage autour de la touffe ou du tronc :

Le figuier demande un arrosage et un binage régulier les 3 premières années. On peut également mettre du broyat autour de l’arbre pour conserver l’humidité et tuer les herbes car elles sont propices à la transmission des maladies.

B. La taille :

La taille du figuier n’est pas obligatoire. Cependant, on peut opter pour la taille pour plusieurs raisons énumérées ci-dessous. Il faut respecter quelques règles spécifiques au figuier. La découpe doit être en biseau. Elle doit être faite juste au-dessus d’un œil dormant, même sur une grande section. Prendre un couteau et arrondir ou chanfreiner la peau de toute section qui dépasse la taille d’une pièce de 2 euros. La lame du sécateur doit être toujours contre la partie qui reste, pour éviter les blessures. On taille toujours au-dessus d’un bourgeon ou œil extérieur. On taille de préférence avant la montée de la sève et après les grandes gelées.

– Taille de formation : La taille de formation peut se faire pour des raisons pratiques telles que la première formation d’un jeune figuier en touffe ou en tige. La première année, on coupe le jeune plant à 10 ou 20 cm du sol pour l’obliger à se former en buisson. Pour le former en tige, on le coupe à 20 cm au-dessus de la hauteur de la couronne souhaitée. On peut s’attaquer plus tard aux branches qui vont vers le bas, et celles qui risquent d’en toucher d’autres et de causer des blessures. On ouvre l’intérieur pour recevoir la lumière. La hauteur au sud doit être inférieure à celle au nord. La hauteur globale ne doit pas être gênante pour la cueillette des fruits, surtout pour les variétés à vigueur forte ou très forte.

– La taille de nettoyage : couper toutes les branches mortes ou chancrées.

– La taille de fructification : attention pour les figuiers bifères, les figues poussent à l’extrémité des rameaux. La taille doit être modérée et sélective. On peut éliminer une charpente moins productive ou vieille. Pour augmenter le rendement au détriment des pousses : en avril, on peut pincer l’extrémité des rameaux ; en mai, on peut supprimer les pousses qui démarrent à côté des jeunes figues ; et en septembre, supprimer quelques pousses qui ont déjà fructifié.

– La taille de rénovation : quand les arbres n’ont pas été taillés depuis longtemps, on peut appliquer une taille sévère qu’on appelle taille de restructuration.

– Taille de régénération : après 30 ans, on peut couper le vieux tronc pour laisser une jeune pousse le remplacer, même s’il n’y a pas de pousse existante à condition de couper juste au-dessus d’un œil dormant.

Maladies

– Le chancre : c’est un champignon, sous forme de pourriture qui peut avoir des incidences graves sur le figuier.

– La teigne : c’est une chenille qui tisse une toile à l’intérieur de laquelle elle ronge la feuille. Les dégâts sont rarement importants. Elle disparait avec la chaleur en juillet.

– La mouche du figuier : elle est rare mais elle peut causer des dégâts. Les pièges à mouches sont efficaces.

– Le charançon noir : il représente une nouvelle menace sérieuse pour le figuier.

– Autres : parfois, d’autres insectes peuvent s’attaquer au figuier (cochenille, aleurode, psylle, cicadelle, araignée rouge). Des virus, causés par l’excès ou le manque d’arrosage comme la mosaïque du figuier, disparaissent naturellement.

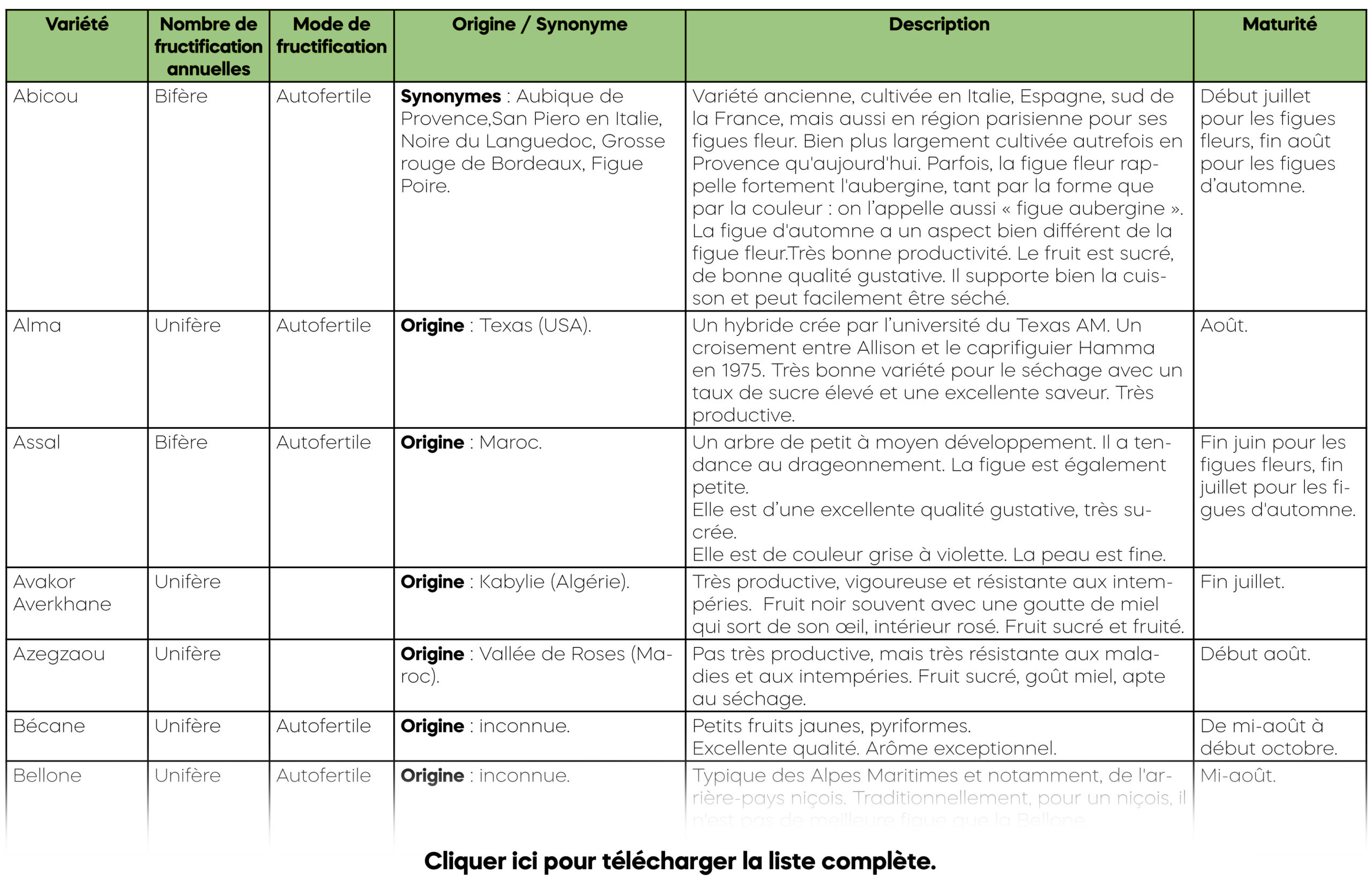

Liste des variétés du verger de Miremer (dernière mise à jour : juin 2025)

Eléments de description

Sources :

– Condit (Ira-J.), « Fig varieties: a monograph », in Hilgardia, vol. 23, n° 11, University of California, 1955.

– Simonet M., Chopinet R., Baccialone J. « Contribution à l’étude de quelques variétés de Figuiers des Alpes-Maritimes et du Var » in Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, 25ᵉ année, bulletin n°275-276, Septembre-octobre 1945. p. 44-72.

– Jean-Paul Roger, ancien responsable du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles.

– Abdel El Ouardi, collectionneur et expert en figuier.

| gfgf | |

| gfgf | gddgsg |